ツバメ

ツバメ

ツバメ

寒い冬も終わりを見せ始め、季節が春へと移り変わるころに見られる鳥といえば・・・ そう、ツバメです!ツバメが巣を作り始めたり、忙しそうに空を飛んでいる姿を見ると季節の変化を感じますよね。 そんなツバメですが、なぜ春から夏にかけてしか見る事ができないのか?秋から冬にかけては一体どこへ行くのか・・・気になりませんか? それでは・・・そんなツバメの不思議について一緒に探っていきましょう!

ツバメ 基本情報

鳥綱-スズメ目-ツバメ科-ツバメ属

全長:約17cm 体重:約18.6g

ツバメは主に北半球に生息しています。「渡り鳥」とよばれているツバメは春になると日本にやってきますが、秋から冬にかけてはインドや東南アジアで冬を越します。これを「越冬(えっとう)」といいます。

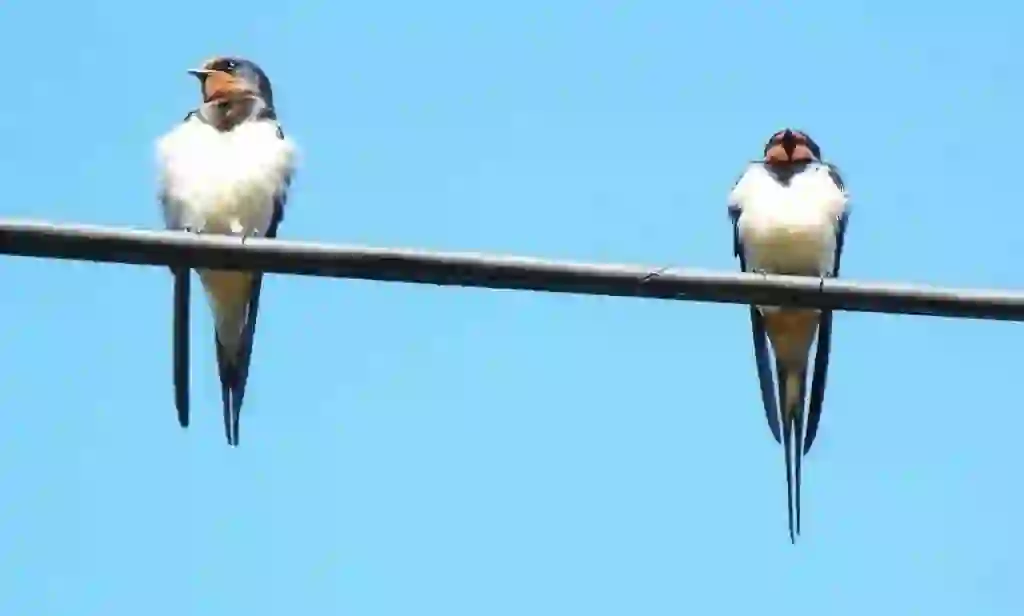

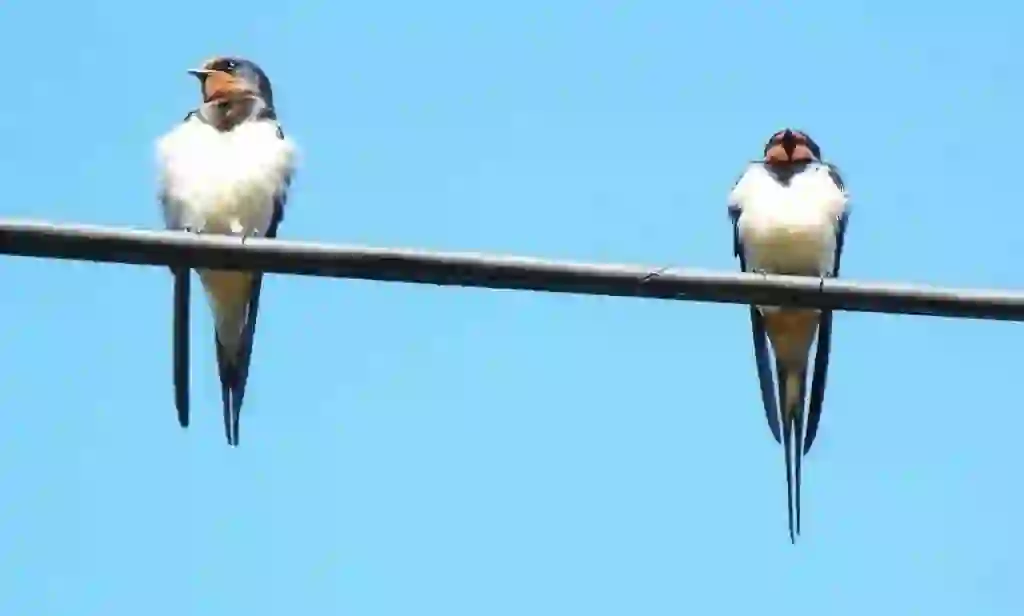

背中側は黒っぽくも濃い光沢感のある藍色をしていて、額(ひたい)と喉辺りは赤い色をしています。お腹側は白く、尾羽(おばね)の外側が長いのも特徴的です。またくちばしと足も黒っぽい色をしています。

ツバメのイメージといえば屋根の下に巣を作る生き物として有名ですが、その巣は主に泥とワラに唾液を含ませたもので出来ています。特に少し水分を含んでいてまるで粘土のような素材は、ツバメの巣作りに適しているようです。

そもそもなぜツバメは泥を使って巣を作るのかというと、その昔ツバメの祖先は今のようなカップ型の巣ではなく、土の崖に穴を掘ったものを巣にして生活していました。

恐らくその時の名残りが現在のツバメにも受け継がれているため、土の崖に穴を掘る代わりに、壁に泥やワラををくっつけて巣作りしているのではないかと考えられています。

そんなツバメのオスと見分け方ですが、外見はよく似ているので1羽だと区別するのが難しいかも知れません。ですがオスとメスを並べてみた場合、オスの方がメスよりも尾羽が長く、赤い部分もオスの方が色濃く出ています。このあたりが見分けるポイントです。

ツバメの繁殖期は4月~7月ごろです。毎日1つずつ卵を産み始め、合計5~6個の卵を産み終えます。そして約2週間卵を温めるとヒナが生まれてきます。

ツバメの寿命は約12年といわれていますが、実際はこれよりも短い場合が多いです。渡り鳥のツバメは旅の途中で敵に襲われたり、ケガをしてしまうことも少なくありません。そのためケガもせず、病気にもならなかった場合に限り10何年と生きることができます。なかには16年と長生きしたツバメもいました。

ツバメ Q&A

ツバメの名前の由来は?

私たちは普段何気なく「ツバメが飛んでいる!」などといったりしますが、そもそもどうして「ツバメ」とよばれるようになったのでしょうか?

実はいくつかの説があるといわれています。まずひとつめは、昔ツバメは土食み(つちばみ)とよばれていて「ツチバミ」が「ツチバメ」になり「ツバメ」となった説です。

また、光沢のことを「ツバ」とよび、黒のことを「クラ」そして鳥を「メ」とよんでいた時期がありました。ツバメの姿を見た人がこれらの言葉を組み合わせて「ツバ(光沢)黒(クラ)鳥(メ)」という名前を当てはめ、「ツバクラメ」から「ツバメ」になったという説があります。

それ以外にも蔵の下に巣を作るから「ツバクラ」とよばれた言葉が変化した説や、巣を作るときの材料が泥と唾液(ツバ)なので「ツバクロ」から「ツバメ」に変化したなどと様々な説が残っています。

ですがどれが一番有力な説なのかと問われると、まだはっきりとしたことは分かっていないようです。ツバメの姿を見かけたときにもしかしたらこれが正解なのかも知れない!といった想像を膨らませてみるのも面白そうですね。

ちなみにツバメは漢字で書くと「燕」になりますが「子育て」や「安心」といった意味があります。屋根の下で親鳥が一生懸命ヒナにエサをあげている姿を見ていると、まさにイメージ通りといった感じでしょう。

ツバメは何を食べているの?

ツバメは主に飛んでいる虫を食べています。具体的には羽アリやカゲロウ、ハエやハチなど小さい昆虫を捕まえて食べることが多いです。

ではヒナの場合は何を食べているのかというと、ツバメは鳥類(ちょうるい)の仲間なので母乳(ぼにゅう)は作れません。ですので基本的にヒナも親ツバメと同じく、小さい昆虫を食べています。

そして面白いことに親ツバメは、巣の中で端っこにいるヒナから順にエサをあたえていきます。

これにはちゃんとした理由があり、とてもお腹が空いているヒナは他のヒナに負けないようどんどん端っこに体を踏み出す習性があります。反対にお腹いっぱいになったヒナは押しつぶされないよう真ん中へと移動します。

これは親ツバメもヒナもお互いの行動を理解している証拠といえますね。

ツバメはなぜ春になると日本にくるの?

主な生息地は北半球といわれているツバメですが、冬は比較的暖かい東南アジアやインドで冬を過ごし、春になると長い時間をかけて日本へやってきます。

東南アジアから日本へくるのは長い距離を飛ばなければなりません。途中で敵に襲われ死んでしまうこともあります。そんなに大変な思いをするぐらいならずっと東南アジアで暮らした方がいいのでは?と思った人もいるはずです。

春の季節、命をかけてまで日本にくる理由は「食べ物」にあるといわれています。

さきほどのQ&Aでも紹介したとおり、ツバメは主に小さな昆虫を食べています。東南アジア地域にもエサとなる虫はいます。ですが同じように昆虫を主食としている鳥は他にもたくさんいるので食べていくには競争率がとても激しい世界なのです。

その点日本は春になると虫がたくさん出てきます。それだけではなく東南アジアに比べれば虫を食べる鳥も意外と少ないので競争率もグッと下がり、エサが食べやすくなります。

ツバメは春になると巣を作りヒナを育てるという習性があるので、たくさんのエサが必要になります。日本の春はツバメが繁殖するにおいてとても最適な環境といえるため、わざわざ長い時間をかけてでも来る価値があるのです。

もし春から夏にかけてツバメを見かける機会があったら、はるばる遠い国から頑張って飛んできたんだね・・・と思いをはせてみるのも素敵ですね。

ツバメが幸せの象徴といわれているのはどうして?

皆さんは「ツバメが家に巣を作ると幸せがおとずれる。」という話を聞いたことがありますか?海外でもツバメは幸せの象徴となっている鳥ですが、巣を作ると幸せがおとずれる。一体なぜ、このような話が広がったのでしょう?

基本情報でも紹介したとおり、ツバメは屋根の下に巣を作って子育てする鳥です。屋根の下といえば人間が住んでいる民家や建物が多いので、割と人の出入りが多い場所といえます。

人間が住んでいる賑やかな場所は天敵であるヘビがあまりやってこないので、ツバメにとって人が住んでいるところは安心できる住処なのです。これが屋根の下を好んで巣を作る理由です。

ではそれが幸せの象徴とどのようにつながっているのでしょうか?

先ほど屋根の下を好んで巣を作る理由を説明しましたが、ツバメ自身巣作りするための民家や建物を実は意識して選んでいるのは?と考えられています。

いくら屋根があるとはいえ火事になりそうな家には巣を作ろうとしなかったり、住んでいる人に何か問題がある場合も巣を作らないことがあるそうです。

反対に穏やかな人が多く住んでいる家や場所には好んで巣を作る場合があります。

そして巣ができた家には幸運が舞い込み、例えば農業で豊作に恵まれたり、自然災害にも襲われにくくなるといわれています。

ツバメは安心で安全な場所にしか巣を作ろうとしないのでつまり「安心」とは住んでいる人が優しい、「安全」とは自然災害に襲われにくい。つまり幸せの象徴をあらわしているといえるでしょう。

あくまでもジンクスなので科学的根拠はありません。ですが昔ながらの言い伝えが今でも知られているということは事実なので、ツバメが持つ不思議な直感は本当に存在しているのかも知れません。

ツバメが同じ巣に戻ってこられるのはなぜ?

個体差はあるものの、ツバメは一度作った巣を翌年に再利用して二度目の子育てを始めることがあります。人間と違い地図も何もない状態からもう一度日本へやってきて、しかも全く同じ巣にたどり着けるなんてすごいですよね。では一体なぜ、そのようなことができるのでしょうか?

現時点であまり詳しいことは分かっていないのですが、なんとツバメは星の位置や太陽の位置を頼りに戻ってくると考えられています。動物の力は計り知れないことがよく分かりますね。

そして同じ巣に戻ってくるのは親ツバメのみといわれています。そこから巣立ったヒナが親ツバメの作った巣を目指して戻ってくることは、ほぼありません。

そして再利用する際には親ツバメのうち、まずオスが先に飛んできて、巣の状態を確認しながら周りに異常がないかチェックしたり、今回もこの巣で子育てできるかどうか下調べをします。その後にメスが飛んできて、異常がなければまた同じ巣で繁殖ができるという訳です。

ツバメはどれくらいの速さで空を飛べるの?

ツバメ返しという言葉があるようにすごいスピードで空を飛べるイメージがあるツバメですが、実際のところはどれぐらいの速さで飛行できるのでしょうか?

ツバメが空を飛ぶ速さは時速45kmといわれています。最高速度でも時速70kmなので、およそ自動車と同じスピードといえるでしょう。

なかには時速200kmで飛べるともいわれていますが、これについてはっきりとした証拠はないようです。というのもツバメの体は素早く旋回(せんかい)できるように特化しているため、水平飛行での速度は意外にも遅いのではないかと考えられています。

あなたも『動物完全大百科』の一員になりませんか?

あなたの知識をQAにして、全世界に発信しましょう。 ※掲載は購入後に有効となります。 さあ、私たちと一緒に情報を共有しましょう!

ツバメ 種類

- ツバメ

- イワツバメ

- コシアカツバメ

- ショウドウツバメ

- リュウキュウツバメ

- ヒメアマツバメ

コメントしませんか?

おめでとうございます! あなたが初めてのコメンテーターです!

あなたの“好き”リストを作ろう!

ツバメ

気になる動物をお気に入りに登録!後からすぐに見返せる、あなただけのリストを作りましょう。

コメントしませんか?

※ご注意:記事内に掲載するコメント権の購入になります。

あなたの好きを見つけよう!

当ショップでは、様々な動物をテーマにしたユニークで魅力的なグッズを取り揃えております。

ツバメ 参考文献

- ウィキペディア https://ja.wikipedia.org/wiki/ツバメ

- ツバメ観察全国ネットワーク https://sites.google.com/view/tsubame-map/top?authuser=0

- 国土交通省北海道開発局 https://www.hkd.mlit.go.jp/ob/tisui/kds/pamphlet/ikimono/pdf/ctll1r0000004trkiwatsubame.pdf

- 贈り物・マナーの情報サイト しきたり https://shikitari.net/shikitari/nijushisekki/season/3909/#outline__1

- 環境省 自然開発局 生物多様性センター http://www.biodic.go.jp/birdRinging/atlas/Hirundo_rustica/Hirundo_rustica.html

- 株式会社バイオーム https://biome.co.jp/biome_blog_072/#:~:text=ツバメ

- NHK for School https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005301013_00000&p=box

- 朝日新聞東京本社発行 2月12日付夕刊

- 大日本図書 http://www.dainippon-tosho.co.jp/digital_databank/rikatama/omake/grade4-1.html

ツバメ 使用メディア紹介

出典:https://pixabay.com/videos/id-52301/

出典:https://pixabay.com/images/id-2938943/

出典:https://pixabay.com/images/id-5228995/

出典:https://pixabay.com/images/id-4871525/

出典:https://pixabay.com/images/id-5391936/

出典:https://pixabay.com/images/id-4518949/

食べ物

出典:https://pixabay.com/images/id-4811283/

出典:https://pixabay.com/images/id-5391934/

出典:https://pixabay.com/images/id-4518945/

出典:https://pixabay.com/images/id-1646084/

出典:https://pixabay.com/images/id-2461911/

出典:https://pixabay.com/images/id-5346611/

出典:https://pixabay.com/images/id-3528301/

動物完全大百科をあなたのメディアで豊かにしよう!

動物完全大百科では、動物の素晴らしい写真や動画を常に募集しています。もしあなたが共有したいメディアがあれば、ぜひご提供ください。あなたの投稿はクレジット付きで動物完全大百科に掲載され、多くの動物愛好家に届けられます。動物の魅力と多様性を一緒に伝えましょう。