アンコウ

アンコウ

アンコウ

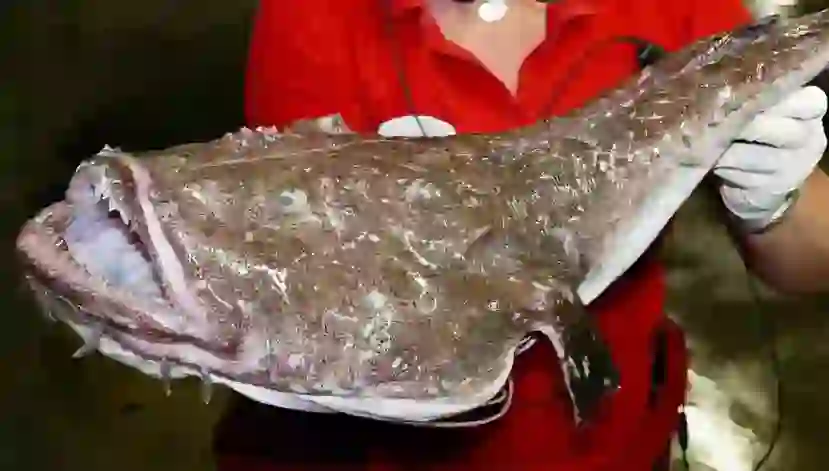

「深海魚」と聞いて、イメージする魚は何でしょうか。深海魚の種類や名前を知らない人がほとんどだと思いますが、アンコウを思い浮かべる人が少なくないはず。 アンコウは、グロテスクなフォルムを持っています。日本では食用にされるほどメジャーな魚でもありますが、種としての生態を知っている人は少ないのではないでしょうか。 そこで今回は、食用にもなる身近な深海魚であるアンコウについて、詳しく見てみましょう! なお、日本でアンコウといえば、ホンアンコウ(別名:キアンコウ)とクツアンコウ(別名:アンコウ)を指します。本記事では、特別な記載がない限り、クツアンコウを取り上げます。

アンコウ 基本情報

アンコウ目アンコウ亜目アンコウ科アンコウ属

体長:40cm前後

アンコウは世界中に分布し、東シナ海や西太平洋、インド洋にも生息しています。また、日本では北海道以南の各地に生息し、見かけることは珍しくありません。

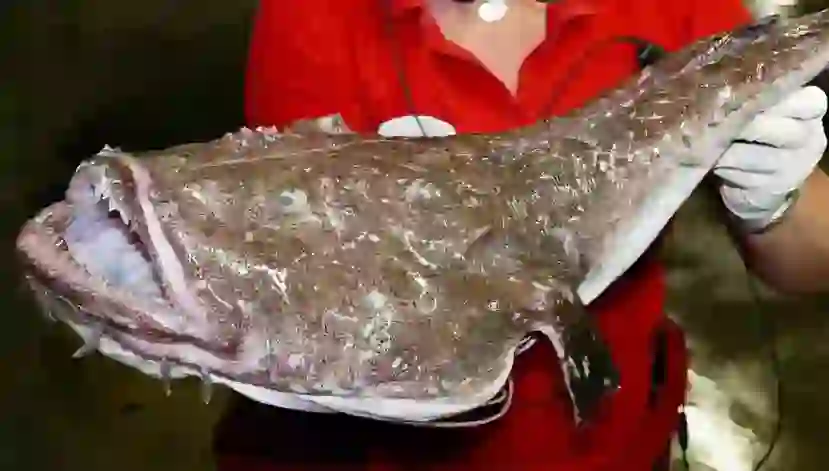

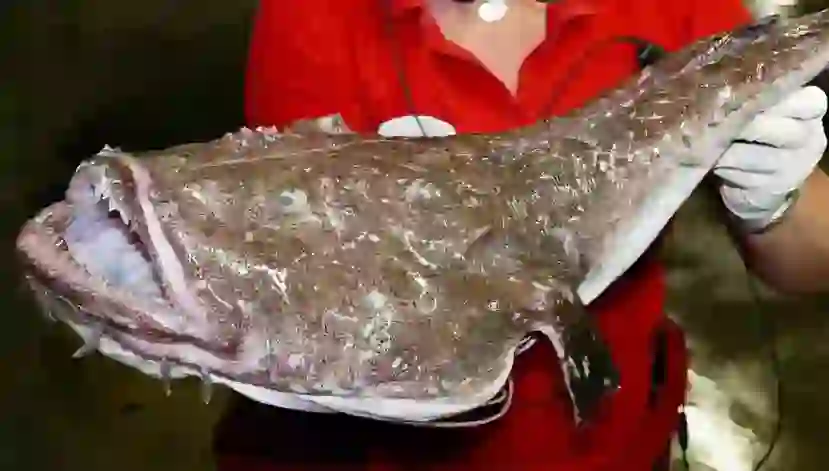

パッと見た感じでは魚らしからぬ風貌(ふうぼう)で、グロテスクに感じる人もいるのではないでしょうか。口が大きく、発達した歯を持っています。歯は長くて鋭く、内側に向かって生えています。これは捕らえた獲物を逃がさない、弁(べん)の役割を持っているからです。

また、口だけではなく食道も広いので、エサを捕食するときは一気に丸呑みします。そのため大きな頭部を持っています。しかし、体は「大きい」という表現より、「広い」という表現がピッタリです。全体的に平べったいのは、砂や隙間(すきま)に紛れて獲物を捕食しやすくするためでしょう。

アンコウは深海に生息しているため、視覚はあまり発達していません。一方で、嗅覚(きゅうかく)を司る器官は発達しており、特にオスはメスの2〜3倍強いです。

腎臓に特徴があり、尿細管(にょうさいかん)を持っているものの、血液中の老廃物(ろうはいぶつ)をろ過する糸球体(しきゅうたい)は成長につれ徐々に退化します。一般的な魚類の尿は、糸球体(しきゅうたい)によるろ過と尿細管(にょうさいかん)の再吸収によってつくられますが、アンコウは尿細管(にょうさいかん)の分泌物(ぶんぴつぶつ)だけが尿として排出されます。

続いて生態をみてみましょう。

基本的にアンコウは、水深30〜600メートルほどの深海に生息しています。しかし、高温期には浅い海へ向かう季節回遊(きせつかいゆう)を行います。ただ、規模はそれほど大きくありません。

泳ぐのは苦手なので、外敵の存在を確認したときは、逃げずに身を隠します。砂煙を巻き上げて、平べったい体を砂の中に隠してしまうのです。

アンコウの種類の多くは、オスよりもメスの方が強く育ちます。成長が早く、体も大きいうえに、寿命も長いのです。アンコウ科の種類によっては、オスがメスに同化したり捕食されたりするケースもあります。オスにとってはもの悲しい結末で、アンコウ社会の独特さがうかがえますね。

アンコウ Q&A

アンコウの名前の由来は何?

アンコウの名前の由来は諸説ありますが、 正しいものはどれかはっきりしていません。

それぞれの説を簡単に紹介します。

アンコウの姿が特徴的なので、見た目から連想されているものが多く見られます。

また、アンコウを漢字で書くと「鮟鱇(あんこう)」となり、安康(あんこう)にさかなへんをつけたものです。

このように多くの説があるアンコウですが、江戸時代の時点ですでに名前の由来が不明だったとのことです。アンコウが初めて文献に登場するのは 室町時代の「精進魚類物語」で、 擬人化した魚や鳥が戦う平家物語のパロディー作品です。

見た目が面白いのは、今も昔もエンターテインメントになるのかもしれませんね。

アンコウは魚を釣るって本当?

アンコウは魚を釣る魚として有名です。アンコウの最大の特徴は口の上にあるひらひらした器官で、 疑似餌(ぎじえ)の役割を果たします。

アンコウは泳ぎがうまくなく、エサとなる魚を追い回しても逃げられてしまいます。そのため、アンコウは追いかけるのを諦めて、エサを釣り上げる習性を会得しました。

体を 海底や岩の隙間(すきま)に潜めて、疑似餌(ぎじえ)をゆっくりと動かします。おびき寄せられたものはアンコウと知らず近づき、あっという間に捕食されてしまいます。その捕食速度は、普段のアンコウの様子からは考えられないほどの速さです。

さらに、チョウチンアンコウという種類は、 疑似餌が発光するので誘引(ゆういん)の精度が上がります。アンコウよりも、魚釣りがうまいと言えるかもしれません。

また、アンコウの英名は「Angler fish」といい、「釣りをする魚」という意味です。

待ち伏せしてエサを捕食する姿は、魚界の太公望(たいこうぼう:釣り好きの人)ですね。

アンコウは何を食べているの?

アンコウは肉食性で、小魚やプランクトン、イカ、エビなどを捕食します。ただ、これらはほんの一例で、種類によっては小さなサメやウニなども捕食するようです。

食欲が強く、一度に体重の3分の1余りの量を食べることが確認されています。

また、まれに水面に出て、 海鳥を捕食することもあります。解体されたアンコウの胃の中に、 カモメやペンギンの姿が確認されたこともありました。

食に対して非常に貪欲ですが、種類によっては好みがあり、硬いものやとげのあるものは避ける場合もあります。

のんびりした動きで油断させて一気に捕食するので、 捕食される側にとっては恐ろしいハンターと言えそうです。

アンコウに近い種類はいるの?

アンコウにはかなりの種類があるので、 近縁種(きんえんしゅ)も存在します。日本で アンコウと呼ばれる種類は、 アンコウのほかにキアンコウがいます。ここではキアンコウについて、簡単に紹介します。

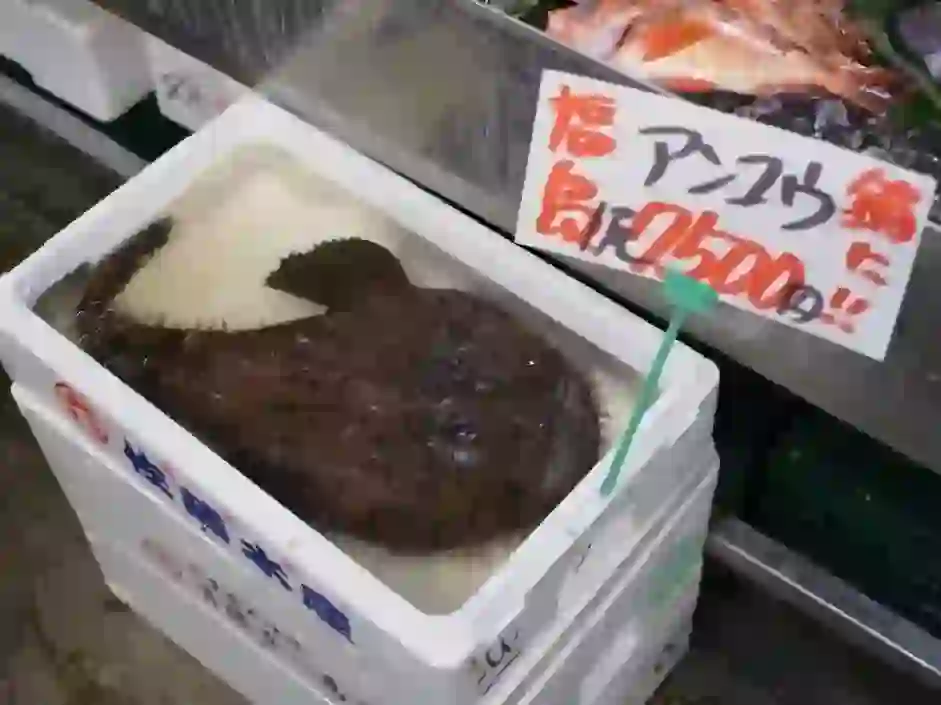

日本でアンコウとキアンコウが有名なのは、食用にされているからです。特によく見られるのはキアンコウで、市場ではあまり区別されていません。

ただ、大きさはかなり違い、アンコウは約40センチ程度なのに対し、キアンコウは1.5メートルほどあります。

また、アンコウは黒いですがキアンコウは黄褐色(おうかっしょく)です。

生態や食性はあまり変わらず、待ち伏せするスタイルももちろんそのままです。

上から見たときに楽器で例えられることがあり、アンコウはバンジョー、キアンコウは琵琶(びわ)に似ていると言われています。

アンコウの天敵は?

アンコウの最大の天敵は、おそらく私たち人間、それも日本人です。日本ではアンコウを食用として用い、しかも捨てる場所がない食材というほどに余すことなく食べます。

アンコウのさばき方は独特で、地域の名物にもなっています。アンコウはぬめりが強く、身が柔らかいため、まな板でさばくのは困難です。特定の地域では、アンコウを頑丈なフックに吊して、回転させながら皮や身をさばきます。

また、青森県の下北半島では、雪中切りといって雪の上でさばく方法があります。保冷効果があり、鮮度が保たれるそうです。

あなたも『動物完全大百科』の一員になりませんか?

あなたの知識をQAにして、全世界に発信しましょう。 ※掲載は購入後に有効となります。 さあ、私たちと一緒に情報を共有しましょう!

アンコウ 種類

- アンコウ属アンコウ

- キアンコウ属アメリカアンコウ

- キアンコウ

- ニシアンコウ

- Blackbellied angler

- Blackfin goosefish

- Shortspine African angler

- Devil anglerfish

- ヒメアンコウ属シモフリハナアンコウ

- エンドウヒメアンコウ

- ミノアンコウ

- ノドグロヒメアンコウ

- メダマアンコウ

- ヒメアンコウ

- アミメヒメアンコウ

- Lophiodes beroe

- Lophiodes caulinaris

- Lophiodes gracilimanus

- Lophiodes infrabrunneus

- Lophiodes iwamotoi

- Lophiodes kempi

- Lophiodes maculatus

- Lophiodes miacanthus

- Lophiodes monodi

- Lophiodes spilurus

- Lophiodes triradiatus

- ダルマアンコウ属ダルマアンコウ

- Sladenia gardineri

- Sladenia remiger

- Sladenia shaefersi

コメントしませんか?

おめでとうございます! あなたが初めてのコメンテーターです!

あなたの“好き”リストを作ろう!

アンコウ

気になる動物をお気に入りに登録!後からすぐに見返せる、あなただけのリストを作りましょう。

コメントしませんか?

※ご注意:記事内に掲載するコメント権の購入になります。

あなたの好きを見つけよう!

当ショップでは、様々な動物をテーマにしたユニークで魅力的なグッズを取り揃えております。

アンコウ 参考文献

- Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/アンコウ

- ぼうずコンニャクの市場魚介類図鑑 https://www.zukan-bouz.com/syu/アンコウ

- umito. https://umito.maruha-nichiro.co.jp/article34/

- おさかなラボ http://www.iwaki-gyorui.co.jp/osakanalabo/archives/1350

- コトバンク https://kotobank.jp/word/アンコウ-29120

- 八面六臂 https://hachimenroppi.com/wiki/details/ankou

- のん気な魚屋 https://mokuyouichi.com/sakana/sengyo/a/annkou.htm

- 旬の食材百科 https://foodslink.jp/syokuzaihyakka/syun/fish/ankou5.htm

アンコウ 使用メディア紹介

出典:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Der_Seeteufel.jpg

出典:https://www.pexels.com/ja-jp/photo/10648935/

出典:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Baudroie_commune.jpg

その他

出典:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oarai_Anglerfish_Festival_2014,_Cutting_Anglerfish.jpg

動物完全大百科をあなたのメディアで豊かにしよう!

動物完全大百科では、動物の素晴らしい写真や動画を常に募集しています。もしあなたが共有したいメディアがあれば、ぜひご提供ください。あなたの投稿はクレジット付きで動物完全大百科に掲載され、多くの動物愛好家に届けられます。動物の魅力と多様性を一緒に伝えましょう。