マントヒヒ

マントヒヒ

マントヒヒ

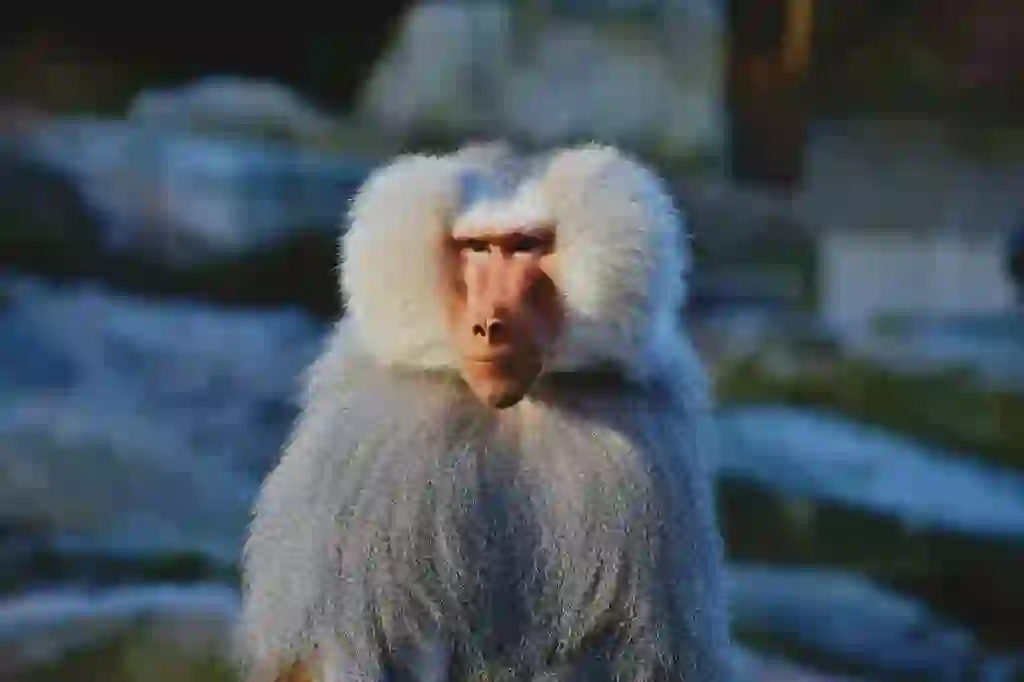

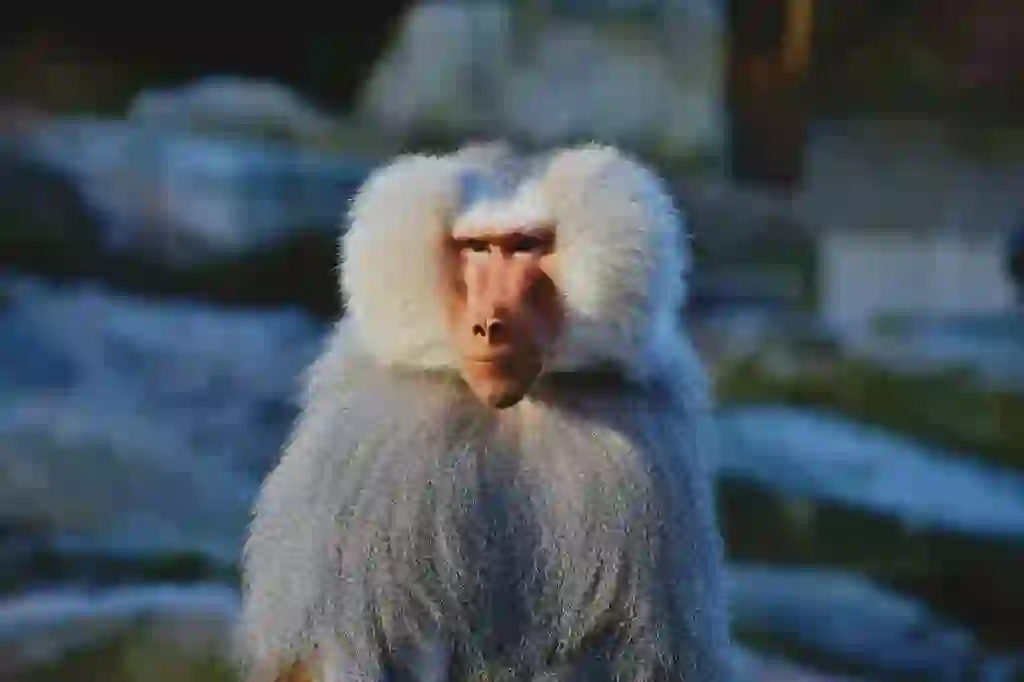

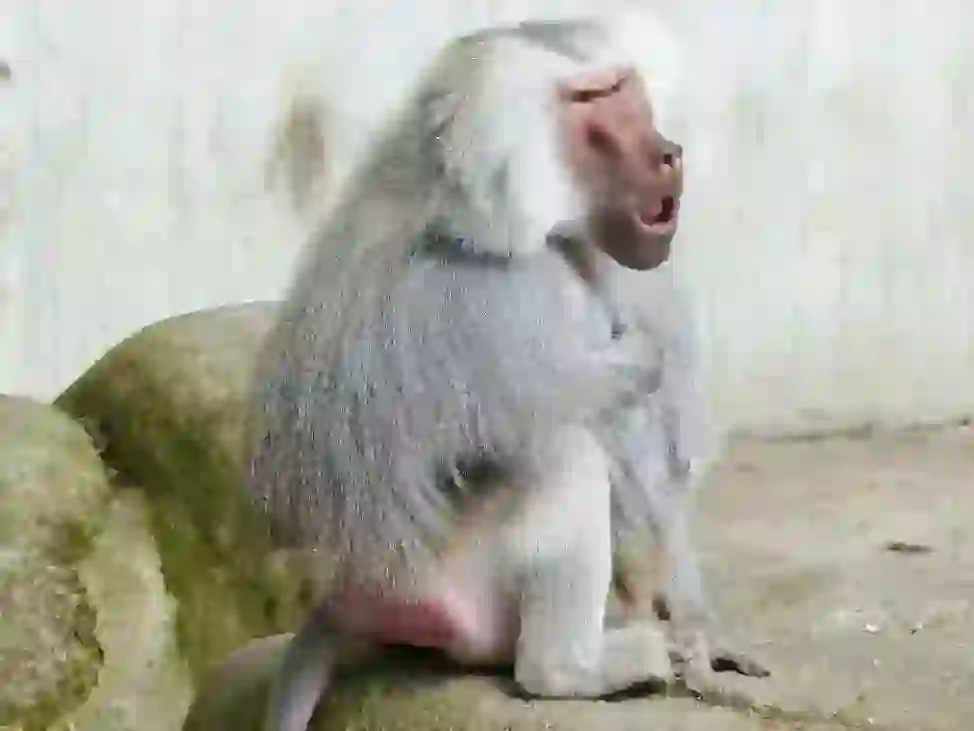

マントヒヒは日本に生息しておらず、あまり馴染みのないサルと言えるでしょう。そのため動物園では珍しさからそこそこの人気があり、足を止めて見る観光客も多く見られます。 ちょっと滑稽な顔の形をしていますが、見た目に反して気性が荒い性格です。 一般的にはあまり知られていないマントヒヒの生態。どんな生物なのか一緒に見ていきましょう。

マントヒヒ 基本情報

霊長目オナガザル科ヒヒ属

オス:体長70〜80cm、体重20kg

メス:体長50〜60cm、体重10kg

マントヒヒは性別の差が激しいヒヒ属の動物です。体長や体重からわかる通り、体格はオスがメスの約2倍あります。

子供の毛色は褐色で、性別による差はありません。しかし成獣になるとオスは灰色に変化し、メスは褐色のままです。オスとメスの見た目があまりにも違うため、初めてマントヒヒを見たときはオスとメスが別の種類のサルと考えられていました。

顔と臀部には毛が生えておらず、皮膚がむき出しです。顔は口先が突き出ていて、目は深くくぼんでいます。

ニホンザルと同様に頬袋を持っており、一時的に食べ物の保管が可能です。頬袋の容量は大きく、胃袋と同じ量が蓄えられます。マントヒヒは食事をするとき、多くの場合はその場ですぐに食べません。食事のときは隙だらけになるため、天敵から襲われるリスクがあるからです。そこで頬袋に入れて、安全な場所に移動してから食事をします。

マントヒヒは、アフリカ東部からサウジアラビアにかけて分布しています。乾燥した山岳地帯に生息し、おもに草原や岩場を好む傾向にあります。生物が生きるには過酷な環境ですが、マントヒヒは高次の捕食者と言えるでしょう。

マントヒヒは社会性の高い生物です。

一夫多妻で1匹のオスと複数のメス、子供たちで群れを形成。これが群れの最小単位で、ユニットと呼ばれます。ユニットが集まってクランと呼ばれる集合体となり、クランが更に集まったバンドと呼ばれる群れがマントヒヒの基本社会です。昼は最小単位の群れであるユニットで活動しますが、夜になると外敵から身を守るために安全な場所にバンドが集まります。

マントヒヒ Q&A

マントヒヒと人間との関係は?

現代ではマントヒヒと人間に深いつながりはありません。

しかし古代エジプトでマントヒヒは、神や神の使いとして崇拝されていました。その証拠にエジプトの神殿の壁や、パピルスと言われる昔の紙に描かれています。さらに神殿で飼育されていたようで、マントヒヒのミイラも見つかりました。

ただ現代のエジプトではマントヒヒが絶滅しており、その威光は確認できません。

マントヒヒの名前の由来は何?

和名であるマントヒヒという名前は、見た目に由来しています。オスの体毛、特に側頭部や肩の体毛が伸長し、マントを身につけているように見えるから名付けられました。

英名は「Sacred baboon」と言い、和訳すると「神聖なるヒヒ」です。古代エジプトで神聖視されていたことが、名前の由来と言われています。

ちなみにヒヒは、日本に伝わる妖怪の「狒々(ひひ)」が元になっています。狒々は大型の猿のような妖怪です。ヒヒの顔立ちはニホンザルとまったく違うため、妖怪のように感じたのかもしれませんね。

マントヒヒは何を食べているの?

飼育下のマントヒヒは、おもに果物や野菜を与えられています。

一方で野生のマントヒヒは昆虫類、小型の爬虫類、木の実、果実など非常に雑食です。マントヒヒが生息する地帯は、生物にとって恵まれた環境とは言えません。

そのため好物として食べているというより、栄養を取るために目に入ったものを食べているのでしょう。

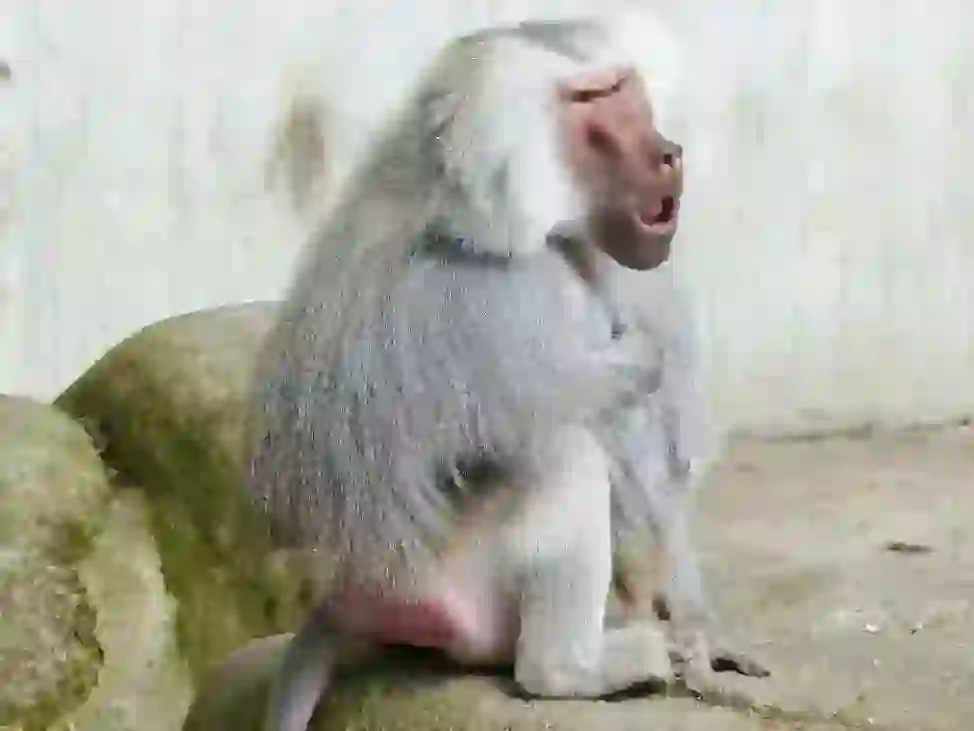

マントヒヒのお尻はどうして赤いの?

マントヒヒは顔とお尻だけ体毛が生えておらず、さらけ出された赤色の肌が確認できます。赤色の正体は毛細血管を流れる血液で、血液の色が透けるほどマントヒヒのお尻の肌は薄いのです。

またお尻の赤さは、発情期を表すアピールポイントになります。お尻が大きくて赤いほど、メスが引き寄せられるようです。さらにオス同士の争いでも優位に立ちやすく大きくて赤いほどボスの器とされ、イマイチだとボスにはなれません。

ちなみにサルの種類はたくさんありますが、お尻が赤い種類はニホンザルの仲間とヒヒのみ。意外な共通点があって、少し親近感がわきますね。

マントヒヒはよくあくびをしているけど、いつも眠いの?

人間が大きく口を開けてあくびをするときは、眠気を感じているときがほとんどです。人間同様に、マントヒヒもあくびをします。ただその頻度は人間の比ではありません。

マントヒヒは眠気を感じるとき以外にも、威嚇としてあくびをします。牙をむき出しにして相手をおびえさせているのです。よく見ると威嚇のあくびは、目を見開いてより牙を強調していることがわかります。

特に動物園にいるマントヒヒはよくあくびをしますが、彼らは観客である人間を威嚇していると考えられています。ガヤガヤと騒がしい人間を威嚇して、追い払おうとしているのです。

マントヒヒとマンドリルはどう違うの?

霊長目の中にはマンドリルという種族もいます。マントヒヒと名前がよく似ているため、混同されがちな2種類。しかし実際はまったく違う生物です。

分類学の観点でみれば、マンドリルはヒヒ属ではなくマンドリル属に属します。また名前は確かに似ていますが、意味を知れば違いわかるでしょう。

マントヒヒの名前の由来は「マント+ヒヒ」なのに対し、マンドリルは「マン+ドリル」です。ここで言うマンは人間のことを指し、ドリルはマンドリル属の生き物を指します。つまりマンドリルは「人間のようなドリル」という意味です。名付けられ方が少し違いますね。

また生態の観点でも、マントヒヒとマンドリルは別物です。マントヒヒはほとんどが地上で生活をしますが、マンドリルは樹上で寝るときもあります。

もっとも違うのは見た目です。マントヒヒとマンドリルを見比べてもらえば一目瞭然で、マンドリルの顔やお尻は青色と赤色が配色されてとてもカラフルです。一目見れば間違うことはありません。

マントヒヒの性格は?

マントヒヒに限ったことではありませんが、ヒヒ属全体は気性が荒くて凶暴。その凶暴さは「ライオンやヒョウがいなくなればヒヒが来る」と言われるほどです。強い力と鋭い牙で、相手が天敵であっても恐れずに戦います。もちろん中には天敵を仕留めてしまうケースもあるようです。

またマントヒヒは一夫多妻制で、ハーレムを形成します。ハーレムを去ろうとするメスがいると、首にかみついて引き留めるとのこと。しかしかみつく力が強すぎるため、そのまま殺してしまうことすらあるそうです。

マントヒヒに天敵はいるの?

マントヒヒの天敵はヒョウやライオンと言われていますが、現在マントヒヒが生息する地域ではすでに絶滅してると考えられています。そのため大きな敵はいないと言われていますが、ハイエナや大型のヘビ、ワシのような猛禽類に襲われるようです。

もちろんマントヒヒも黙ってやられるわけではなく、反撃に転じて相手を追い払うこともあると考えられています。

あなたも『動物完全大百科』の一員になりませんか?

あなたの知識をQAにして、全世界に発信しましょう。 ※掲載は購入後に有効となります。 さあ、私たちと一緒に情報を共有しましょう!

マントヒヒ 種類

マントヒヒに種類はありません。ここではマントヒヒが属するヒヒ属の種類を紹介します。

- マントヒヒ

- アヌビスヒヒ

- キイロヒヒ

- ギニアヒヒ

- チャクマヒヒ

コメントしませんか?

おめでとうございます! あなたが初めてのコメンテーターです!

あなたの“好き”リストを作ろう!

マントヒヒ

気になる動物をお気に入りに登録!後からすぐに見返せる、あなただけのリストを作りましょう。

コメントしませんか?

※ご注意:記事内に掲載するコメント権の購入になります。

あなたの好きを見つけよう!

当ショップでは、様々な動物をテーマにしたユニークで魅力的なグッズを取り揃えております。

マントヒヒ 参考文献

マントヒヒ 使用メディア紹介

出典:https://www.pexels.com/ja-jp/photo/855077/

出典:https://pixabay.com/images/id-5961929/

出典:https://www.pexels.com/ja-jp/photo/6575076/

出典:https://unsplash.com/photos/F_ZeF3GK5VQ

出典:https://www.pexels.com/ja-jp/photo/2271380/

出典:https://pixabay.com/images/id-567300/

食べ物

出典:https://www.pexels.com/ja-jp/photo/2-62687/

食べ物

出典:https://pixabay.com/images/id-4201749/

出典:https://pixabay.com/images/id-1714233/

出典:https://pixabay.com/images/id-4805841/

出典:https://unsplash.com/photos/_oLZmxGTZkE

似ている動物

出典:https://pixabay.com/images/id-1194343/

天敵

出典:https://www.pexels.com/ja-jp/photo/4255183/

天敵

出典:https://www.pexels.com/ja-jp/photo/416191/

動物完全大百科をあなたのメディアで豊かにしよう!

動物完全大百科では、動物の素晴らしい写真や動画を常に募集しています。もしあなたが共有したいメディアがあれば、ぜひご提供ください。あなたの投稿はクレジット付きで動物完全大百科に掲載され、多くの動物愛好家に届けられます。動物の魅力と多様性を一緒に伝えましょう。